Ordio - die Zukunft der Schichtplanung

Mit Ordio digitalisierst du deine Schichtplanung und sagst dem Papierkram Lebewohl.

Definition

Ein Minijob (geringfügige Beschäftigung) ist eine geringfügige Beschäftigung, bei der das monatliche Einkommen des Arbeitnehmers die Grenze von 520 Euro nicht überschreitet. Nach § 8 I Nr. 1 SGB IV handelt es sich um eine sozialversicherungsfreie Beschäftigung. Vor allem Schichtbetriebe setzen häufig auf Minijobber, um flexibel auf wechselnde Arbeitsanforderungen reagieren zu können. Doch was muss man als Arbeitgeber beachten, wenn man einen Minijobber in der Gastronomie beschäftigen möchte? Im folgenden Artikel beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema „Minijobs in der Gastronomie“.

Was kostet die Anmeldung von einem Minijob?

Für den Arbeitgeber entstehen durch die Anmeldung eines Minijobbers in der Regel keine direkten Kosten. Allerdings muss der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % des Arbeitsentgelts tragen. Auch der Minijobber selbst muss 3,6 Prozent seines Arbeitsentgelts in die Rentenversicherung einzahlen.

Wie viele Stunden darf ein Minijobber in der Woche arbeiten?

Ein Minijobber darf maximal 520 Euro im Monat verdienen. Wie viele Stunden er dafür wöchentlich arbeiten darf, hängt vom Stundenlohn ab. Bei einem Stundenlohn von 12 Euro darf ein Minijobber maximal 43 Stunden im Monat arbeiten – das wären circa 11 Stunden pro Woche, wenn man die Stunden gleich auf die Wochen verteilt. Arbeitet der Minijobber mehr Stunden, muss er sozialversicherungspflichtig angemeldet werden.

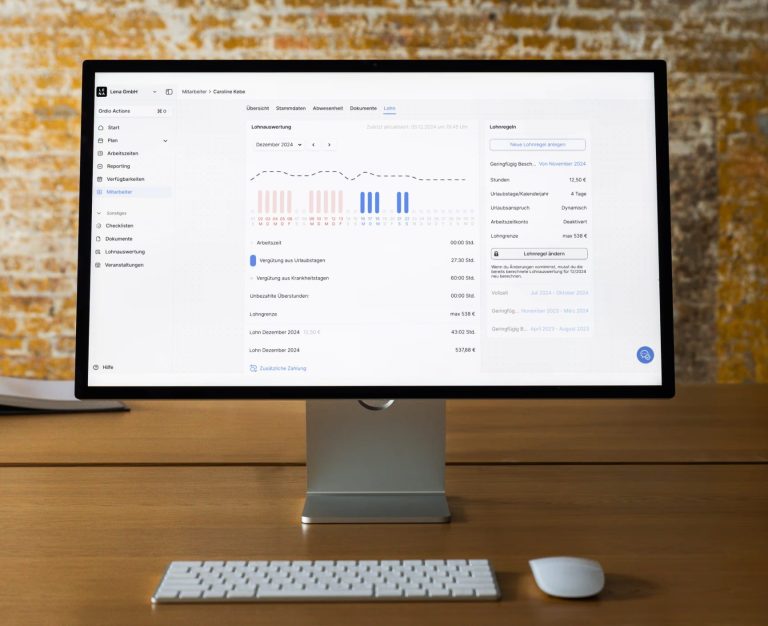

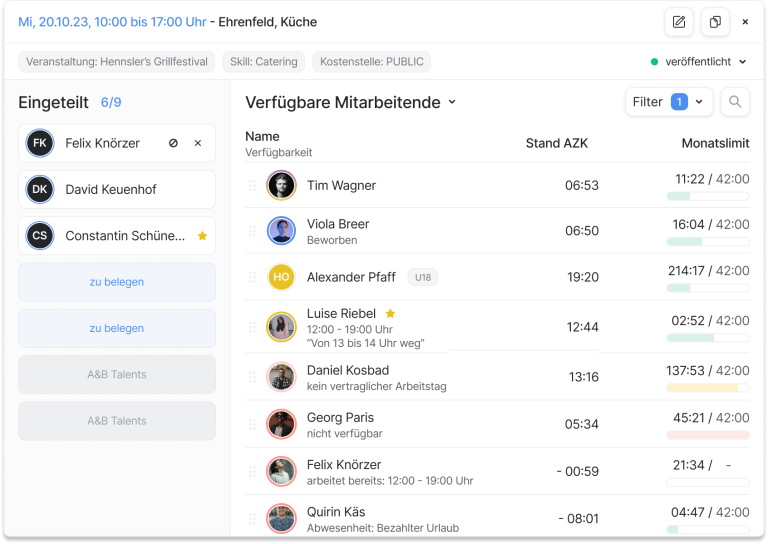

Übrigens: Bei Ordio kannst du verschiedenen Arbeitszeitmodellen auch immer die passende Lohnregel hinterlegen. Auf der Basis kannst du dann den Schichtplan effizienter erstellen – denn das System kennt sowohl geleistete Stunden – als auch die noch offenen Stunden. Das erleichtert dir die Planung und spart Zeit. Jetzt direkt testen!

Wie hoch ist der Mindestlohn in der Gastronomie?

Ab dem 1. Januar 2023 gilt in der Gastronomie ein Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Dieser Mindestlohn gilt auch für Minijobber in der Gastronomie und stellt damit die Untergrenze des Stundenlohns dar, den ein Arbeitgeber zahlen muss.

Haben geringfügig Beschäftigte Anspruch auf bezahlten Urlaub?

Ja, auch geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf einen bezahlten Feiertag, sofern dieser auf einen Werktag fällt. Die Höhe des Feiertagsentgelts richtet sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst der letzten 13 Wochen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Feiertagsarbeit oder Feiertagszuschläge.

Arbeitszeitkonten für Minijobber

Auch für Minijobber in der Gastronomie kann ein Arbeitszeitkonto sinnvoll sein. Mit einem Arbeitszeitkonto können Arbeitszeiten und Überstunden flexibel erfasst werden. Das bedeutet, dass ein Minijobber in einer Woche weniger arbeiten kann, um in einer anderen Woche mehr Stunden zu leisten. Dabei sind jedoch die gesetzlichen Regelungen zu beachten, insbesondere die Arbeitszeitgrenzen für Minijobber. Ein Arbeitszeitkonto bietet Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, da es eine flexible Arbeitszeitgestaltung ermöglicht und Überstunden fair ausgeglichen werden können.

Fazit

Minijobs sind in der Gastronomie eine beliebte Beschäftigungsform, insbesondere für Betriebe im Schichtbetrieb. Ab dem 1. Juli 2021 liegt die Grenze für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bei 520 Euro im Monat. Als Arbeitgeber sollten Sie die gesetzlichen Regelungen jedoch genau beachten.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir in diesem Blogbeitrag die männliche Form gewählt.

FAQ

Ein Minijob ist eine geringfügige Beschäftigung, bei der monatlich bis zu 520 Euro verdient werden dürfen (Stand 2025). Er eignet sich besonders für Studierende, Rentner:innen oder Menschen mit Nebenjob. Minijobs sind in der Regel steuer- und sozialversicherungsfrei – der Arbeitgeber übernimmt pauschale Abgaben. Arbeitnehmer:innen sind nicht verpflichtet, Beiträge zur Kranken- oder Rentenversicherung zu zahlen, können aber freiwillig in die Rentenversicherung einzahlen.

Im Jahr 2025 liegt die Verdienstgrenze für Minijobs bei 520 Euro pro Monat bzw. 6.240 Euro pro Jahr. Diese Grenze ist dynamisch und kann sich durch eine Erhöhung des Mindestlohns verändern. Eine Erhöhung auf 550 Euro ist derzeit in Diskussion, aber noch nicht beschlossen.

Arbeitgeber zahlen in der Regel eine pauschale Steuer von 2 % sowie pauschale Sozialabgaben. Für Minijobber:innen selbst fällt meist keine zusätzliche Steuer an – vorausgesetzt, es besteht kein weiteres steuerpflichtiges Einkommen. Der Minijob wird dennoch gemeldet und kann vom Finanzamt eingesehen werden, insbesondere bei mehreren Jobs.

Die maximal erlaubte Stundenzahl hängt vom aktuellen Mindestlohn ab. Bei 12,41 Euro Mindestlohn (Stand 2025) können monatlich etwa 41 bis 42 Stunden gearbeitet werden – das entspricht rund 10 Stunden pro Woche. Bei höherem Arbeitsumfang wird aus dem Minijob schnell ein sozialversicherungspflichtiger Midijob.

Ein Minijob wird sozialversicherungspflichtig, wenn das regelmäßige monatliche Einkommen über 520 Euro steigt oder der Job nicht kurzfristig, sondern auf Dauer angelegt ist. Auch bei mehreren Minijobs, die zusammen die Grenze überschreiten, entsteht Versicherungspflicht. Alternativ kann ein freiwilliger Wechsel in die Rentenversicherungspflicht gewählt werden, was Vorteile für die spätere Rente bringt.

Ein Minijob wird sozialversicherungspflichtig, wenn:

– das regelmäßige Einkommen 520 Euro monatlich übersteigt,

– mehrere Minijobs zusammen diese Grenze überschreiten oder

– der Job nicht kurzfristig, sondern dauerhaft angelegt ist.

Arbeitnehmer:innen können auch freiwillig rentenversicherungspflichtig bleiben, um Ansprüche für die spätere Rente zu sichern.

2025 bleibt die 520-Euro-Grenze zunächst bestehen. Eine Erhöhung auf 550 Euro wird politisch diskutiert, ist aber noch nicht beschlossen. Zusätzlich sollen digitale Meldepflichten weiterentwickelt werden – das betrifft z. B. die digitale Erfassung durch Arbeitgeber bei der Minijob-Zentrale. Das kann Auswirkungen auf Dokumentation und Abrechnung haben.

Ein konkretes Datum für die Erhöhung auf 550 Euro gibt es derzeit nicht. Die Anpassung hängt von der Entwicklung des Mindestlohns ab. Steigt der Mindestlohn weiter, könnte die Minijob-Grenze ebenfalls angepasst werden, um die erlaubte Wochenarbeitszeit stabil zu halten. Eine gesetzliche Änderung ist aktuell nicht beschlossen.

Ja, der Arbeitgeber meldet den Minijob bei der Minijob-Zentrale, und diese Daten sind für das Finanzamt einsehbar. Obwohl der Arbeitgeber pauschale Steuern übernimmt, ist der Minijob im Steuerkontext sichtbar – besonders bei mehreren Beschäftigungen oder einem zusätzlichen Hauptjob.